第754号 2023 (R05) .10発行

PDF版はこちら

農業と科学 令和5年10月

本号の内容

§茨城県のレンコン栽培における

窒素適正施肥技術の開発

茨城県農業総合センター 園芸研究所

土壌肥料研究室

鹿島 啓司

§酸性デタージェント可溶有機態窒素含量を用いた

有機質資材窒素肥効見える化の取り組み

農研機構 九州沖縄農業研究センター

暖地畜産研究領域

主席研究員 古賀 伸久

§土のはなし-第25回農業が環境破壊の始まり

-人間活動と環境との関わり-

前 ジェイカムアグリ株式会社

北海道支店 技術顧問

松中 照夫

茨城県のレンコン栽培における

窒素適正施肥技術の開発

茨城県農業総合センター 園芸研究所

土壌肥料研究室

鹿島 啓司

1.はじめに

茨城県におけるレンコンの作付面積は1,710ha(農林水産省関東農政局,2021)であり,全国で最も多い。県内の主要産地は霞ヶ浦・北浦の湖沼に隣接しており,レンコン田から流出する肥料成分がこれらの水質に影響を及ぼすことが懸念されている。また,近年肥料価格が高騰しており,減肥技術のニーズが高まっている。

そこで本県では,レンコンにおける窒素適正施肥技術の開発に取り組み,3つの有効な技術を開発した。さらに,この結果を取りまとめて「れんこんの適正施肥マニュアル(図1;茨城県農業技術課,2022)」を作成したので,これらについて紹介する。

2.窒素適正施肥技術の開発

(1)吸肥特性に応じた肥効調節型肥料の開発

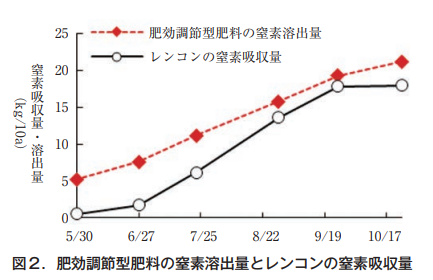

これまで,レンコンの生育経過や養分吸収に関する知見は少なく,小松ら(1980,1981)による晩生の支那種を対象とした一連の報告があるのみであった。本県のレンコンの施肥体系はこれらの知見を基に構築されていた。一方で,現在茨城県で栽培されている主要品種は早生品種であり,気象条件等の栽培環境も当時とは異なるため,これらの報告と現在のレンコン栽培では,収量性が大きく異なっている。そこで,平成24年度から平成26年度にかけて,現在主流である早生品種のレンコンの吸肥特性を明らかにするため,生育中の養分吸収量を調査した。その結果,窒素吸収量は,生育初期である6月中旬頃までは少なく,8月下旬にかけて大きく増加することを明らかにした(小田部・飯村,2015)。

本成果を基に,肥料メーカーと連携し,初期の窒素溶出を抑えた被覆尿素主体の肥効調節型肥料を開発した。その窒素溶出量は,レンコンの窒素吸収特性に概ね合致し,また生育期間のいずれの時期においても,窒素吸収量をやや上回る,過不足のない設計とした(図2)。この肥効調節型肥料を用いることで,レンコンの窒素吸収パターンに応じた肥料供給が可能になり,無駄の少ない施肥ができると考えられる(小田部・飯村,2018)。

(2)石灰窒素の肥効の解明と専用肥料の開発

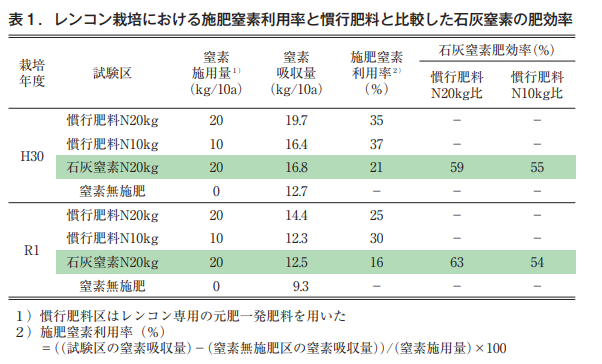

レンコン栽培においては,病害虫防除のため定植前に石灰窒素を施用することがある。この石灰窒素は,農薬であるとともに,窒素成分を20%含む肥料でもある。しかし,これまでレンコン栽培における石灰窒素の肥効は明らかにされておらず,現地では,この肥効を考慮しない施肥が行われていた。そこで,平成27年度から平成29年度にかけて,レンコン栽培における石灰窒素の窒素肥効を明からにするため,石灰窒素を用いた栽培試験を行った。

慣行肥料及び石灰窒素を窒素肥料として用いてレンコンを栽培し,窒素吸収量を調査した結果,石灰窒素中の窒素は,慣行肥料と比較して50%程度の肥効をもつことが明らかとなった(表1;假屋ら,2023)。また,その肥効は石灰窒素の施用から40~50日で最大となり,レンコンの養分吸収が旺盛となる6月~9月まで維持される(茨城県農業総合センター園芸研究所,2017)。

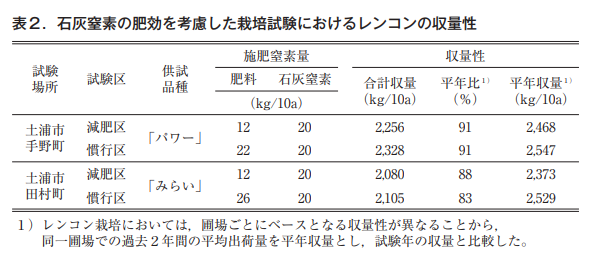

石灰窒素は,100kg/10a施用することでレンコンの主要害虫であるレンコンネモグリセンチュウの密度低減効果が認められる(茨城県農業総合センター園芸研究所,2016)。そこで現地圃場において,本条件で石灰窒素を施用し,慣行施肥から石灰窒素の肥効分を減肥した減肥区を設置して栽培した結果,慣行と同等の収量がえられた(表2)。

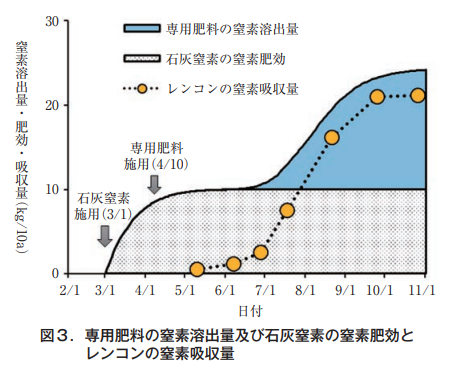

本成果を基に,肥料メーカーと連携して,石灰窒素の施用を前提とした肥効調節型肥料(以下,専用肥料)を開発した。専用肥料に含まれる窒素は初期溶出抑制型の緩効性である。石灰窒素を100㎏/10a施用し,専用肥料を160kg/10a施用することで,レンコン生育期間のいずれの時期においても,石灰窒素の肥効分と専用肥料の窒素溶出量の合量は,レンコンの窒素吸収量をやや上回り,過不足のない施肥ができる(図3)。また価格は比較的安価であり,肥料費が低減できると考えられる(茨城県農業総合センター園芸研究所,2019)。

(3)診断施肥技術の開発と実用性評価

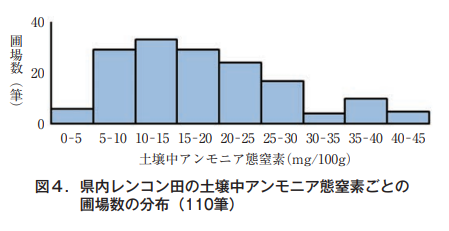

本県におけるレンコン田は,多くが通年で湛水しているため,土壌中の無機態窒素は「アンモニア態」として存在している。このレンコン田土壌中のアンモニア態窒素の残存量は,圃場により大きく

異なる(図4)。

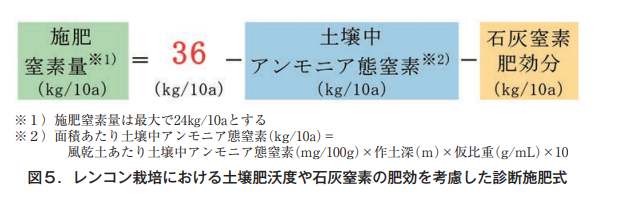

そこで筆者らは,レンコン田土壌中のアンモニア態窒素に着目し,さらに前述の石灰窒素の肥効を考

慮した診断施肥技術を開発した。図5の診断施肥式により,生産者は土壌肥沃度や石灰窒素の施用量に応じてレンコンの生育に最適な施肥窒素量を算出できる。

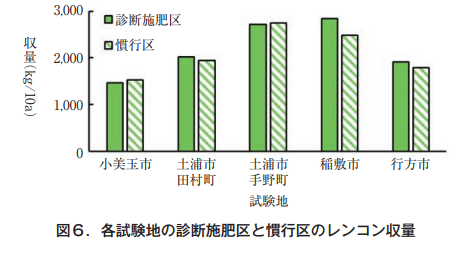

現地レンコン田において,診断施肥式により施肥窒素量を決定した診断施肥区と慣行区を設置して栽培試験を行った。診断施肥区の施肥窒素量は5~20㎏/10aであり,慣行区の施肥窒素量23~24kg/10aと比較して,11~78%の窒素を減肥できた。また各試験地において,診断施肥区の収量は慣行区と同等以上であることを実証できた(図6:茨城県農業総合センター園芸研究所,2022)。

3.窒素適正施肥技術の実用化に向けた取り組み

(1)診断施肥技術のための土壌採取法の開発

診断施肥技術を活用するためには土壌中アンモニア態窒素を測定する必要があり,身近な器具を用いた簡易な土壌採取法を開発した。一般的な移植ごて(先端長が17cm程度)を用い,以下の方法で土壌30cmまでを均一に採取する。すなわち,まず土壌の表層(0~15cm)を採取し,続いてその下層(15~30cm)を概ね同量採取する。

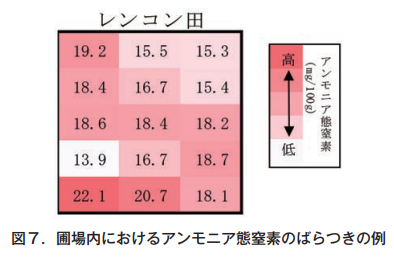

なお土壌中アンモニア態窒素は,1筆の圃場内でも採取地点により大きく異なることがある(図7)。圃場のアンモニア態窒素を正確に評価するため,圃場の四隅と中心部の5地点からそれぞれ同量の土壌を採取し,よく混和したものをその圃場の土壌サンプルとすることが肝要である(茨城県農業総合センター園芸研究所,2022)。

(2)普及センター等で実施できる土壌中アンモニア態窒素の簡易評価法の開発

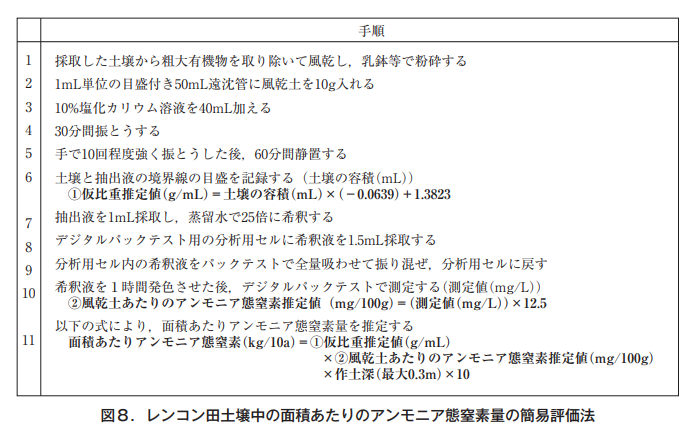

普及センター等の指導機関では,迅速にアンモニア態窒素を測定することを求められることがあるが,アンモニア態窒素の測定に必要な機器は高価であり,所有していないことも多い。そこで,高価な機器を必要としない簡易な評価法を開発した。

具体的な評価手順(図8)は,風乾土に10%塩化カリウム溶液を加えて振とうし,静置した後の土壌容積から仮比重推定値が得られる。さらに,この抽出液を簡易水質測定キットにより発色させ,簡易吸光光度計で測定することにより,風乾土あたりのアンモニア態窒素推定値が得られる。このようにして得られた仮比重と風乾土あたりのアンモニア態窒素推定値より,面積あたりのアンモニア態窒素を推定できる(鹿島ら,2023)。

(3)JA全農いばらきと連携した土壌中アンモニア態窒素の分析

普及センター等の指導機関では,産地全体の土壌分析に対応することは難しい。そこで,産地の土壌分析を多く担っているJA全農いばらきと連携し,レンコン田土壌の分析項目の1つとしてアンモニア態窒素を追加した。

土壌分析後に示される処方箋には,診断施肥技術に基づいて算出した適正施肥量が記載される。

生産者は,この処方箋を参考に施肥することで,収量を維持しながら施肥コストを低減できる。

4.まとめ

近年,SDGs(持続可能な開発目標)が注目されている。レンコン生産においては,ここで紹介した3つの窒素適正施肥技術を活用することで,環境への負荷を低減しながら,施肥コストの削減と安定生産に取り組むことができると考えられる。今後とも指導を継続することにより,本県における持続的なレンコン生産と産地の発展に貢献したい。

5.引用文献

●茨城県農業技術課(2022)れんこん適正施肥マニュアル.

●茨城県農業総合センター園芸研究所(2016)

レンコンネモグリセンチュウに対する総合防除法.

茨城県農業総合センター園芸研究所研究成果

●茨城県農業総合センター園芸研究所(2017)

レンコン栽培における石灰窒素の窒素肥効特性.

茨城県農業総合センター園芸研究所研究成果

●茨城県農業総合センター園芸研究所(2022)

レンコン田土壌のアンモニア態窒素を評価するための簡易な土壌採取法.

茨城県農業総合センター園芸研究所研究成果

●茨城県農業総合センター園芸研究所(2022)

レンコン田土壌のアンモニア態窒素を考慮した窒素適正施肥法.

茨城県農業総合センター園芸研究所研究成果

●茨城県農業総合センター園芸研究所・農業研究所(2019)

レンコンにおける石灰窒素の肥効および

養分吸収特性を考慮した窒素施肥法.

茨城県農業総合センター園芸研究所研究成果

●假屋哲朗・藤田 裕・小田部 裕・寺門 巌・飯村強(2023)

レンコン栽培における石灰窒素のアンモニア化特性と窒素肥効の推定.

茨城県農業総合センター研究報告5:1-9

●鹿島啓司・假屋哲朗・寺門 巌・郷内 武・藤田裕(2023)

レンコン田土壌のアンモニア態窒素の簡易評価法.

茨城県農業総合センター研究報告5:45-51

●小松鋭太郎・篠崎佳信・石塚由之(1980)

種バスの萌芽伸長に関する幾つかの条件について.

茨城県園芸試験場研究報告8:19-32

●小松鋭太郎・篠崎佳信・石塚由之(1981)

食用ハスの生育経過と養分吸収.

茨城県園芸試験場研究報告9:7-22

●農林水産省関東農政局(2021)作況調査(野菜)

●小田部 裕・飯村 強(2015)

茨城県におけるレンコン主要品種の乾物生産および養分吸収特性.

日本土壌肥料学雑誌86(4):283-289

●小田部 裕・飯村 強(2018)

収量および養分吸収特性に応じたレンコンの合理的施肥法.

日本土壌肥料学雑誌89(3):220-226

酸性デタージェント可溶有機態窒素含量を用いた

有機質資材窒素肥効見える化の取り組み

農研機構 九州沖縄農業研究センター

暖地畜産研究領域

主席研究員 古賀 伸久

1.はじめに

化学肥料とともに,家畜ふん堆肥,植物油かす,米ぬかなどの有機質資材は,作物に対して肥料成分(窒素,リン酸,カリなど)の供給源となる。昨今の肥料価格高騰から,有機質資材が有する肥料成分に注目が集まるようになった。また,農林水産省は,食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現する「みどりの食料システム戦略」を令和3年5月に策定し,令和4年7月には,みどりの食料システム法(環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律)が施行された。

この戦略では,農業分野における2050年までに目指す姿として,(1)農林水産業のCO₂ゼロエミッション化,(2)化学農薬の使用量50%低減,(3)化学肥料の使用量30%低減,(4)有機農業の取組面積の割合を25%に拡大することが掲げられている。(3)と(4)の目標については,化学肥料の代替肥料として有機質資材は重要な役割を担うことになる。

減化学肥料栽培や有機栽培において,有機質資材の施用は養分供給の面から重要な役割を担う訳であるが,作物にとって重要な元素である窒素については,有機質資材中の窒素のほとんどが有機態であり1),作物体はそのままの形態では窒素を吸収利用できない。有機質資材中の有機態窒素は,土壌中に施用されて微生物の作用を受け,無機態窒素(アンモニア態窒素や硝酸態窒素)に変換されてはじめて作物体に利用される。有機質資材中有機態窒素の分解により無機態窒素を放出する現象は窒素無機化と呼ばれるが,土壌温度や土壌水分などの土壌環境因子,有機質資材そのものの特性など複数の要因が関与する。また,有機質資材の中にはリン酸やカリを多く含む資材があり,有機質資材の施用によってリン酸肥料やカリ肥料の減肥も可能となる。

有機質資材の窒素無機化と関係性の高い有機質資材の特性値として,近年酸性デタージェント可溶有機態窒素(ADSON)含量に注目が集まる。有機質資材中のADSON含量が有機質資材の分解の結果生じる無機態窒素量との間に高い正の相関があることが見出され,これを有機質資材の窒素肥効評価に応用した研究例が報告されている4),5)。酸性デタージェント溶液(界面活性剤を溶解させた硫酸溶液)に溶解する有機態窒素成分であるADSONは,比較的分解しやすい有機態窒素成分を表していると考えられている。そこで,土壌温度や土壌水分に加え,有機質資材のADSON含量を入力変数とする有機質資材窒素無機化予測モデルを構築し,簡単な入力作業で誰もが有機質資材の窒素肥効を知ることができるよう,窒素肥効を見える化するウェブアプリの開発に取り組んだ。

2.有機質資材ごとのADSON含量の特徴

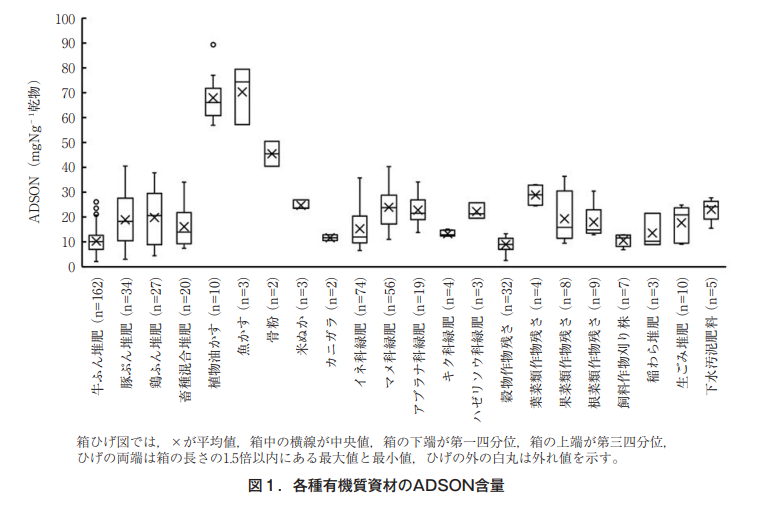

先述の通り,ADSON含量は有機質資材の分解によって生じる無機態窒素量との間に高い正の相関があることがすでに報告されている4),5)。そこで,九州沖縄地域を中心に,家畜ふん堆肥(牛ふん堆肥,豚ぷん堆肥,鶏ふん堆肥),市販有機質資材(なたね油かす,魚かす,米ぬか等),緑肥,作物残さなどの有機質資材約500点を収集し,それらのADSON含量を調べた(図1)。

有機質資材のADSON含量(単位:mgNg-1乾物)は,なたね油かすや大豆油かすなどの植物油かす,魚かすで高い。家畜ふん堆肥では,豚ぷん堆肥と鶏ふん堆肥が近似したADSON含量を示した。中央値は約20mgNg-1乾物であるが,ばらつきが大きい。豚ぷん堆肥については,主原料割合

(家畜ふん堆肥は主原料である「ふん」とおがくずなどの副資材から構成され,主原料割合とは堆肥中の「ふん」の重量割合を示す)が大きくなるほど,ADSON含量が高くなることが明らかにされている1)。牛ふん堆肥のADSON含量の中央値は約10mgNg-1乾物であったが,小柳ら5)によると,ADSON含量が10mgNg-1乾物以下の場合,有機質資材の窒素無機化はゼロかマイナス(有機化)と報告されていることから,牛ふん堆肥の約半数は窒素無機化しないと予想される。

緑肥の中では,マメ科緑肥(ヘアリーベッチ,クロタラリア,クリムソンクローバーなど)やアブラナ科緑肥(シロカラシなど)はやや高く,イネ科緑肥(ライムギ,エンバク,セイヨウチャヒキ,ソルガ

ムなど)はやや低い。作物残さのADSON含量は,葉菜類作物残さ(ブロッコリーやキャベツなどの茎葉)で最も高く,穀物作物残さ(コムギ,ダイズ,ソバ,子実トウモロコシなどの茎葉)や飼料作物(スーダングラスなど)の刈り株で低い。生ごみ堆肥や下水汚泥肥料のADSON含量は,豚ぷん堆肥や鶏ふん堆肥のそれと近似していた。

3.ADSON含量を導入した有機質資材窒素無機化モデルの構築

有機質資材の土壌中における窒素無機化には,土壌温度や土壌水分などの土壌環境因子,ADSON含量やC/N比(炭素率)に代表される資材特性が関与する。資材施用から収穫までの期間の土壌温度や土壌水分,施用する有機質資材のADSON含量がわかれば,土壌中で生成する無機態窒素の量を予測できるよう統計モデルの構築を試みた。有機質資材32点を温度(10,20,30℃)と水分(最大容水量の45,60,75%)の異なる土壌条件で1,4,12週間培養した後,その時点で生成した無機態窒素量を定量し,これを観測データとした。

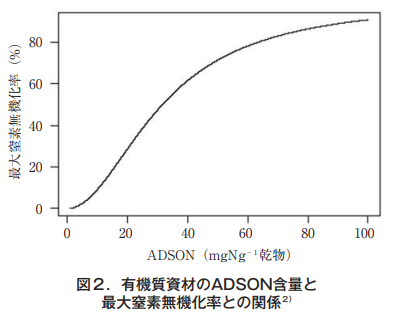

観測データを単純型モデルの一次反応式として取り扱い,培養時間の経過とともに指数関数的に有機質資材由来の無機態窒素生成量が増加するものとした。観測データに階層ベイズ推定を適用することにより,分解速度定数などのパラメータを推定し,これを統計モデル(有機質資材窒素無機化モデル)とした2)。本モデルが構築されることにより,ADSON含量が大きい資材ほど,最大窒素無機化量が大きくなることが示された(図2)。

また,ADSON含量が30mgNg-1乾物以下の資材では,温度反応が小さいこと,土壌水分が窒素無機化に及ぼす影響は小さいことなども確認された2)。露地畑での検証において,本モデルの推定値は有機質資材の施用から1ヶ月程度は過小評価することが確認されており3),今後改善に取り組む。

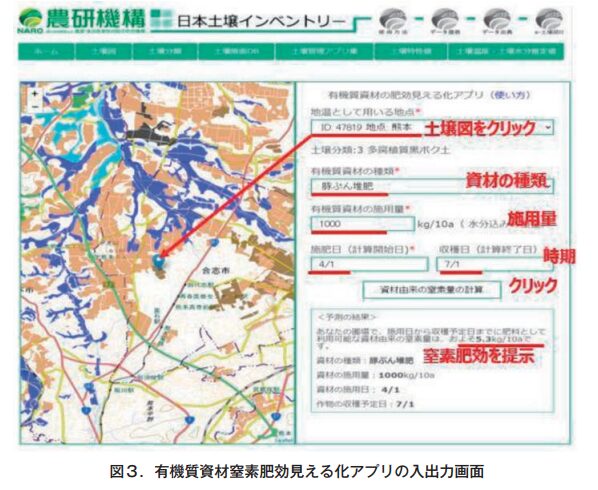

4.有機質資材窒素肥効見える化アプリの公開

有機質資材窒素無機化モデルそのものは,プログラミング言語を使って動作させるものであるため,一般の人の利用は難しい。そこで,誰もが簡単な入力作業で有機質資材の窒素肥効を知ることができるよう,有機質資材窒素無機化モデルをアプリ化し,ウェブ上に公開した(図3)。本アプリは,日本土壌インベントリー土壌管理アプリ集のウェブサイト(https://soil-inventory.rad.naro.go.jp/main/organic-fertilizer)で公開されている。アプリは,パソコンやスマホで操作可能であり(図4),使用方法は次の通りである。

入力画面の左半分はデジタル土壌図になっていて,有機質資材を施用する農地を地図から選択する。土壌図上で農地を選択することで,最寄りのアメダス気象データ(過去30年の気温や降水量等のデータ)からあらかじめ計算した日単位の土壌温度と土壌水分が呼び出される。次に,資材の種類を選ぶ。資材は,牛ふん堆肥,豚ぷん堆肥,鶏ふん堆肥,植物油かす,魚かす,米ぬか,緑肥など14種類から選択することができる。資材を選択することで,計算に必要なモデルパラメータや資材特性値(含水率やADSON含量などの多点調査の平均値をデフォルト値として使用)が自動で呼び出される仕組みとなっている。

続いて,有機質資材の10aあたりの施用量,資材の施用日(計算開始日),収穫日(計算終了日)を入力する。計算ボタンを押すと,資材施用日から収穫日までに生成する10aあたりの無機態窒素量(=窒素減肥可能量)が出力される。作物が必要とする養分の全量を有機質資材から供給する有機栽培では,本アプリを使用することで,有機質資材由来の無機態窒素供給量を知ることができ,資材施用量を決定する際の参考とすることができる。また,減化学肥料栽培では,有機質資材由来の無機態窒素供給量がわかることで,不足する養分を化学肥料でどれだけ補えば良いかわかる。

本アプリは,湛水を行わない畑での利用に限定される点に注意が必要であり,湛水を行う水田で使用できるアプリについては,現在開発中である(令和5年9月現在)。また,含水率やADSON含量は,デフォルト値を使用している点にも注意が必要である。牛ふん堆肥一つをとっても,その製法や副資材の種類,堆肥化期間等によって含水率やADSON含量には大きな変動幅が生じる1)。実際に農地に施用する有機質資材の特性値とデフォルト値として用意した特性値の間には差異があるので,この差異が少なからず予測結果に誤差を与える点も本アプリを使用する上で理解しておいていただきたい点である。

5.さいごに

有機質資材の窒素無機化は,それ自体が土壌温度などの環境条件や資材特性値の影響を強く受けることから,作物が必要とする養分を有機質資材で正確に供給することは容易ではない。しかし,本アプリを活用することで,窒素肥効を見える化することが可能になる。有機栽培や減化学肥料栽培においても,有機質資材を過剰施用すれば,土壌の富栄養化,地下水の硝酸汚染,温室効果ガスである一酸化二窒素の発生等の環境負荷を増大させる。

一方,有機質資材の施用が不足すれば,収量の低下を招くことは想像に難くない。化学肥料と有機質資材の併用は,資源を保護し,農業の持続性を高める現実的な農法である。本アプリの活用により,有機質資材を肥料として利用する肥培管理をスマート化し,環境に配慮しながら,「みどりの食料システム戦略」が目指す姿の実現に貢献できればと考えている。

引 用 文 献

1.古賀伸久・新美 洋・井原啓貴・山口典子・山根 剛・草場 敬2019.

各種有機質資材における酸性デタージェント可溶有機態窒素含量

-資材毎の特徴およびC/N比との関係-.土肥誌,90,107-115.

2.古賀伸久・仁科一哉・望月賢太・小林創平・

新美 洋・井原啓貴・山口典子・山根 剛・草場 敬2023.

酸性デタージェント可溶有機態窒素含量を導入した

有機質資材窒素無機化予測モデルの構築.土肥誌,94,106-114.

3.望月賢太・小林創平・井原啓貴・渕山律子・古賀伸久・仁科一哉2023.

畑条件における有機質資材窒素無機化予測モデルの検証.

土肥誌,94,179-186.

4.小柳 渉2017.

AD可溶窒素とアンモニア態窒素を指標とした有機質資材の窒素肥効評価

第2報 適用性の拡大と速効性窒素の推定について.

土肥要旨集,63,132.

5.小柳 渉・平尾賢一・棚橋寿彦2016.

AD可溶窒素とアンモニア態窒素を指標とした有機質資材の窒素肥効評価.

土肥要旨集,62,121.

土のはなし-第25回農業が環境破壊の始まり

-人間活動と環境との関わり-

前 ジェイカムアグリ株式会社

北海道支店 技術顧問

松中 照夫

土は与えられた環境で,その場にいる生き物たちの働きを通して作り上げられる。これは,先月述べたロシアの土壌学者ドクチャーエフの考え方である。この考え方の正しさを証明するかのように,巨視的にみれば,世界の土は,気候の変化に対応する緯度に沿って帯状に分布している。気候条件が環境に大きな影響を与えるからである。まさに,土は環境の産物であることを実感できる。

今月は,その土と環境との関わりを,人間活動,とくに食べものの生産という面から考える。

1.農業の始まり

土を利用して,自分たちの食べものを確保しようとしたのは,およそ4万年前,旧石器時代のクロマニョン人である(タッジ,2002)。彼らは,狩猟採集で食べものを得ていたネアンデルタール人とはちがう方法で,食べものを手に入れた。動物の捕獲も行き当たりばったりではなく,動物の習性からどこで待ち伏せすればよいかを考えた。そして仲間で役割を分担し,動物の群れを追跡し,囲い込んで捕まえるという新しい狩猟方法を生み出した。また,変化に富む新しい道具も作った。同時に,彼らの食べものとなる植物を保護し,育てることもおこなった。それは,農業の始まりの前段階ともいえる出来事である。そして1万年ほど前,今でいう農業を取り入れた生活が始まったと考えられている(ポンティング,1994)。

この農業の始まりは,人が自然に働きかけて土地を切り拓き,そこの土で食べものを栽培するという積極的な行為だった。それは人の暮らしを変化させた。もちろん,当時は自然環境のほうが圧倒的な力で人類を支配していたはずだ。しかし,人類が自然に挑戦した最初の出来事だった。与えられている自然環境に人の手を加えるという意味では,環境破壊のはじまりとも理解できる(図1)。人間活動が自然環境の力より弱い段階では,それは大きな問題とならなかった。

2.人間の生産活動の中心が産業革命で変化

しかし,人間活動が自然環境を改変するほどに大きく活発になると,改変された自然環境はもとに戻れない。人間の生産活動と自然との力関係を逆転させたのは,産業革命だった。

18世紀後半から19世紀の前半にかけて,イギリスで起こった産業革命は人の暮らしを一変させた。

石炭を使ったエネルギー転換で機械化することを知った当時の人たちは,それを利用して経済活動を大きく発展させた。それまで,農業が人間の生産活動の中心であった。しかし,産業革命はそれを工業に転換させてしまった。

産業革命と同じころ,超集約的なノーフォーク農法が確立された。そのことで農業の生産性が飛躍的に高まった。それが農村人口を増やす要因となった。皮肉なことに,農村で増えた人は,産業革命で必要となった工場労働者として都市へ送りこまれた。これが都市人口を急激に増やした。産業革命前のイギリス,1801年の総人口は832万人。そのうち都市人口は366万人,総人口の44%だった。ところが,それから80年後,産業革命を経た1881年,総人口がおよそ3倍の2591万人,都市人口はおよそ5倍の1728万人で,総人口の67%にふくれあがっている。

3.食べものの商品化が食べものの価値を変えた

人口を増やすにも,また増えた人口に食べものを供給するにも,食べものの生産量を増やす必要がある。その食べものの増産が農村に求められた。こうした事情が,農地の囲い込み(エンクロージャー)をさらに進行させた。同時に,地主から広大な土地を借りた資本家が農民を賃金労働者として雇い,生産した食べものを商品にして,その販売によって利益をあげることを目的とする農場経営が登場し,拡大していった。こうして産業革命をきっかけに,イギリスの農村から共同体的自給自足経営の姿が消えていった。このような18世紀後半,イギリスの産業革命とともにおこった農村社会の変革を,農業革命と呼んでいる。

この変化はその後の経済のあり方を大きく変えた。それまでの自給自足的農業経営では,食べものは空腹を満たすことで人に役立つ(これを使用価値という)ことが重要な要素であった。しかし,資本家が経営する農場では,消費者である賃金労働者へ商品としての食べものを生産することが目的となる。このため,生産した食べものをいくらで売って,いくら利益を得るか(これを交換価値という)が重要になる。つまり生産した食べものの価値が,使用価値から交換価値へ転換していった。

そうなると,それまでの農業が生産性の維持のために,大気,水,土といった人類共通の資源の保全にかけていた費用(コスト)は,利益を増やすという意味からみて,短期的にはマイナスの費用になる。この費用を自然環境に転嫁し,資源を無料で消費する農業のほうが利益を増やせるという考え方が,しだいに広まった。

4.養分循環のない略奪農業を批判したリービヒ

こうした資源の浪費,とくに,土から作物養分を収奪するだけで補給せず,そのために土の肥沃度を低下させてしまう農業を強く批判したのが,産業革命の時代に生きたリービヒだった。

産業革命後のイギリスでは,農村と都市で分業が進んだ。主食の穀物は農村で生産し,その穀物を消費するのがロンドンなどの都市労働者という時代になっていった。農村の農地の土から吸収された作物養分は,収穫物である穀物に含まれたまま都市に運ばれる。都市労働者が食べた穀物に含まれる作物養分の一部は労働者の排泄物に移行し,その排泄物は夜,窓辺から街路に投げ捨てられた。当時の都市は下水道が整備されていなかったため,それらは雨に流され,ロンドンでは直接テムズ川に運ばれた。

このため,テムズ川は強烈な悪臭にまみれ,不衛生きわまりなかった。こうして,農村の土にあった作物養分は,元の農地の土へ戻れなくなった。リービヒは,そうした土の養分を消費するだけの「略奪農業」では安定した食料供給ができないと強く批判し,農業の持続性に最も重要なことは養分循環であることを強調した。

そのリービヒが養分循環の理想としたのが日本の農業だった。江戸時代の17世紀以降には,当時の世界的大都市江戸の消費者のし尿が,彼らに食料を提供する周辺農村の農地に還元される経路がしっかりと確立されていたからである(リービヒ・吉田訳,2007)。

産業革命以降,人々の暮らしは豊かで便利になり,人間活動がますます大きくなっていった(図2)。自然から預かった社会共有の財産であるはずの土から,資源を勝手気ままに利用して使い捨てるという利己的な経済活動が大きな流れとなってしまった。現在では,そうしたことで,農業自身が環境汚染源となってしまうという問題まで発生している。具体的にどのような問題があるのか,それを来月号以降で見てみようと思う。